Presentato al Biografilm di Bologna, e su Sky Arte il 21 giugno, il documentario di Antoine Fuqua ‘What’s My Name – Muhammad Ali’ ricostruisce, grazie a materiale inedito, la straordinaria parabola del pugile a partire da quella scelta fondante, di cambiare nome

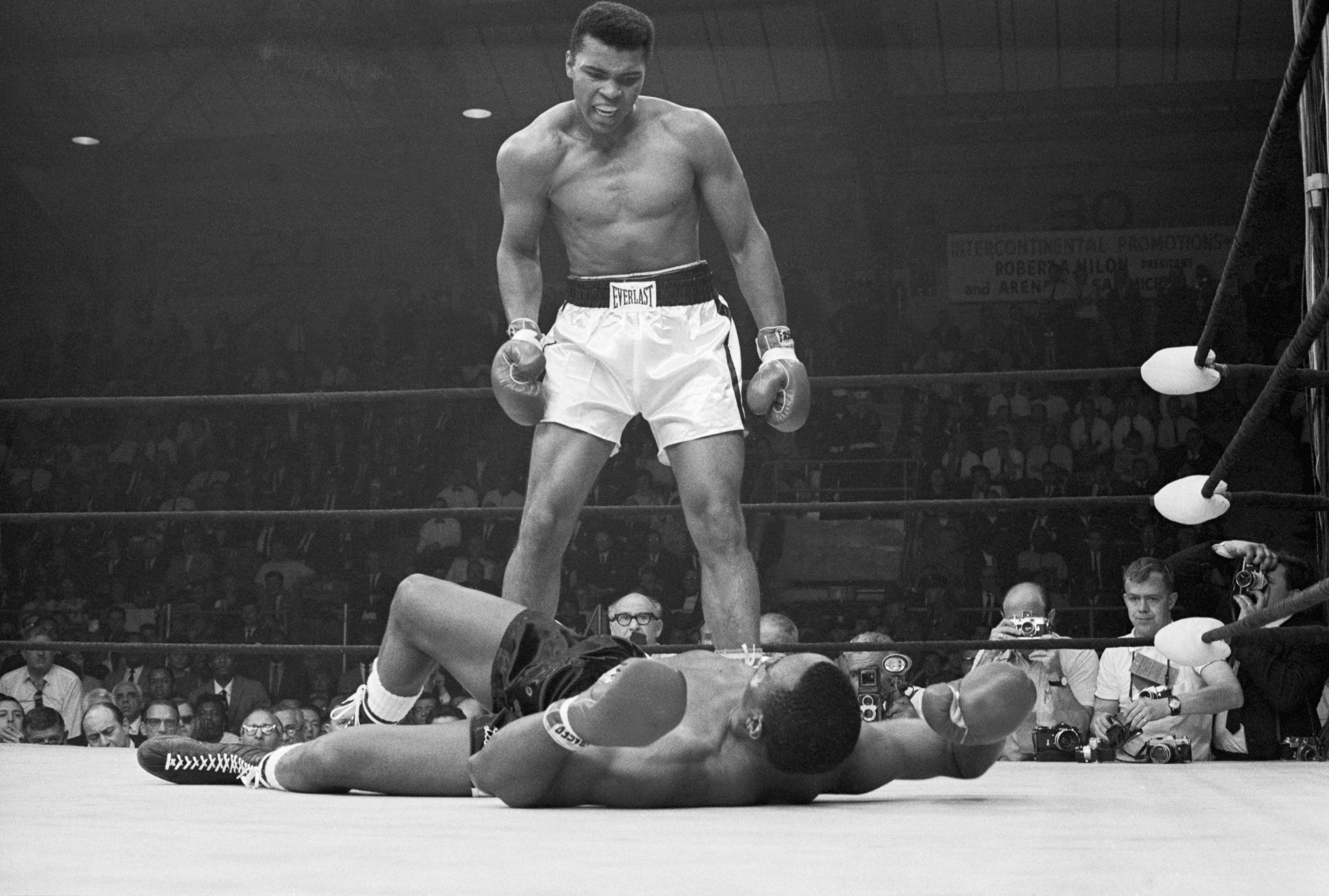

In un paio di occasioni, Muhammad Ali ha probabilmente miscelato alla straordinaria classe pugilistica una certa perfidia. È stato quando ha affrontato, e battuto, Ernie Terrell e Oscar Bonavena. Quei due lo avevano chiamato con provocatoria insistenza Cassius Clay, il nome da ‘schiavo’ da cui non si sentiva rappresentato nel sostenere le battaglie per i diritti civili. In What’s My Name – Muhammad Ali, il documentario prodotto da HBO presentato al Biografilm di Bologna e che Sky Arte manderà in onda venerdì 21 giugno alla 21,15, Antoine Fuqua ricostruisce la parabola dello sportivo più famoso di tutti i tempi. Regista anche di Southpaw – L’ultima sfida, in cui descrive una storia di orgoglio e riscatto di un pugile (interpretato da Jake Gyllenhaal), Fuqua usa una società in costante fermento come palcoscenico, lasciando il ruolo di protagonista assoluto ad Ali, del quale si possono ascoltare anche delle registrazioni inedite.Una carriera iniziata alle Olimpiadi di Roma del 1960 e che viene descritta incontro dopo incontro, frase dopo frase. Performance non solo sportive, ma anche linguistiche, giochi di parole che hanno fatto di Ali un rapper ante litteram. L’ascesa, il titolo mondiale conquistato contro l’orso cattivo Sonny Liston tra mille provocazioni e polemiche, la conversione all’Islam, la vicinanza a Malcom X e Martin Luther King, il rifiuto della guerra in Vietnam. Il campione del mondo dei pesi massimi che rifiuta di servire la patria: mezza America lo osteggia. Compresi i poteri forti: il mittente di un documento investigativo su di lui fa tremare i polsi, c’è scritto Edgar Hoover, è il potentissimo capo dell’Fbi.Ali viene privato del titolo, ma è anche il momento in cui il pugile si trasforma in icona, in un modo di essere, di pensare. Nei campus universitari folle di studenti accorrono per ascoltarlo e sostenerlo. La squalifica dura tre anni, il rientro è durissimo. Il Madison Squadre Garden di New York, l’8 marzo del 1971, in occasione del primo incontro della trilogia leggendaria con Joe Frazier, è uno spaccato della società americana. Nessuno vuole mancare, colpiscono tante cose, compreso un improbabile copricapo sfoggiato da Aretha Franklin. Fuqua si sofferma anche sulle fragilità del campione, la cui visione del mondo a volte non contempla il gancio sinistro degli avversari. Anni prima con quel colpo lo aveva steso Sir Henri Cooper, ma lui si era rialzato ed aveva vinto. Con Frazier si rialza, ma non vince. Il titolo gli sfugge, dovrà aspettare la battaglia nella giungla di Kinshasa per riprenderselo contro George Foreman. Quando si disputa il match nell’allora Zaire, Ali è già personaggio planetario: un incantatore di folle, un padrone di casa negli innumerevoli talk show ai quali partecipa.Primo attore di un teatro in cui tutti sembrano recitare in un ruolo a loro congeniale: dallo storico manager Angelo Dundee, ad una spalla perfetta dei suoi spettacoli come Drew Bundini Brown (il cut man, l’uomo d’angolo delle ferite), al famoso telecronista della ABC Howard Cosell, spesso sbeffeggiato da Ali sull’autenticità dei suoi capelli. La decadenza sul ring, che si materializza definitivamente nella sconfitta contro l’ex sparring Larry Holmes, è secondaria rispetto al carisma dell’uomo. Il presidente Carter lo invia in Africa a sostenere il boicottaggio delle Olimpiadi di Mosca, ma anche altri presidenti fanno a gara per mostrarsi in sua compagnia. Da Reagan e Clinton, quest’ultimo commosso fino alle lacrime quando ‘The Greatest’, battuto dal morbo di Parkinson, accende tremante il braciere olimpico ad Atlanta. Quando avviene questo, Cassius Marcellus Clay è solo un ricordo, ormai esiste solo Muhammad Ali.

Luigi Panella, repubblica.it